Hyuga City Career Education Support Center

日向市キャリア教育支援センター通信

2025年10月

2025.10.10

モミラニ小児童交流

10月9日(木)午後、日知屋小学校にハワイ・モミラニ小学校の女子児童が交流に訪れました。キャリア教育支援センターの事業ということではありませんが、まだ不慣れな私としては、こういう地域の方の学校へのボランティア活動を勉強したいと思いましたので見学させていただきました。6年生と日本文化の交流を目的に、日向市在住の黒木豊さんが講師として来ていただきました。黒木さんの娘さん(長尾さん)も交流児童の英語通訳として親子での参加をしてくださいました。ありがたいことです。

6年生教室では出張中の担任の先生に替わり、教頭先生が進行してくださいました。どの子が交流に来た子なのか分からないほどすでに溶け込んでいるようでした。まず、6年生の教室で黒木さんが折り紙での飛行機作りを教えてくださいました。通常の飛行機より滞空時間がとても長いZAG(ザグ)という飛行機です。一枚の折り紙を半分に切り、2つの紙飛行機ができるお得なZAGです。私も折りましたが折り紙はとても苦手なので、後からもう一回するとなるとできないかもしれません。

子ども達は上手に折り上げ、あとは体育館での試験飛行を待つばかりです。

体育館へ移動した子ども達ですが、ここまでの授業への集中態度、移動する際の行動、どれをとっても静かに、かといって感情を抑え込んでいる訳でもなく、自然に振舞える感じの良い児童たちでした。体育館に着くとステージから飛ばし、歓声を上げる皆さんでした。交流児童も仲間に入って一緒に飛ばしていました。

次に黒木さんが教えて下さったのはコマです。黒木さんのコレクションは実に多く、幾つもの種類のコマを持ってきてくださっており、外国のコマもあり私を含め子ども達も食い入るようにその実演に見入っていました。

さらに黒木さんは竹とんぼも紹介してくださいました。その後、子ども達は、コマや竹とんぼを自由に回したり、飛ばしたりして楽しいひと時を交流児童とともに過ごすことができました。モミラニ小児童とは言葉は伝わらなくても手招きやしぐさで簡単に通じ合え、人の繋がりは本来Face to Faceだと改めて考えさせられました。

一緒に来られていたALT(アシスタント・ラーニング・ティーチャー)のリンダ先生も竹とんぼに夢中になり楽しく参加されていました。

外国から招待する児童生徒との交流というと、とかく相手に気を遣って完全にお客様にしてしまう場合がありますが、今回の日知屋小6年生のように、自分たちも楽しみながら自然に溶け込ませる形は相手も気を遣うことなく入り込めるので心地よい時間になると感じました。

黒木さん、長尾さん、ありがとうございました。

2025.10.09

よのなか教室~日知屋東小学校5年生

10月6日(月)日知屋東小5年生のよのなか教室が開催されました。5年生3学級を2グループに分け、どちらのグループも林業と水産業の学習ができるように編成した授業構成でした。

<第1グループの林業学習>

1組の教室で「日向の林業」について、よのなか先生は、日向市役所林業水産課 黒木翔太様です。

1 日向市の林業についての説明

〇 森は手入れしないと、①木がうまく成長しない。災害が起きやすい ②二酸化炭素の吸収能力が下がる ③日光が届かなくなり、草木が育たず動物の住処もなくなる。

〇 出荷するまでは、①植栽:1haに2000本 ②下刈り:苗木は枯れてしまう。約7年、夏場に行う。③間伐:光が入りやすくする。災害が起こりにくい山にする ④主伐:間伐を繰り返し、最終的に伐除する。スギで35年、ヒノキで40年かかる。⑤運搬:原木市場や貯木場へ

<まとめ> 林業とは、木を切るだけではない。森を育て使い守る。みんなの暮らしと地球の未来を守る仕事であり、「山を守り、水を守り、くらしを守る」

2 質疑応答の時間

Q 木を育てるための費用はいくらですか?

A 1haに100万円以上、維持管理に100万円から1000万円。それを国、県、市で補助して支えます。

Q 木はどこに植えるか決まっているのですか?

A 再造林としての場所は決めてあります。田畑は肥沃で植えやすく、平らな場所ほど作業は楽になります。

Q バイオマス発電とは何ですか?

A 木材を細かく砕いたチップを燃やして燃料化し、それで発電するものです。

・林業は裏で僕たちの生活を支えてくれていると分かりました。

・木を育て出荷するまでに何十年もかかるとは知らなかったです。

1 日向市の漁業についての説明

〇 漁業協同組合では、販売事業(卸売市場で漁獲物を入札による適正価格で販売する) ・購買事業(燃油や漁具を購入し漁業者に安定供給する) ・その他(漁業権の申請、漁業権の行使など) を主に行っている。

〇 人手不足の対策として、外国人実習生を毎年10数人受け入れている。

〇 日向市の水揚げ量は、約4136t/年、水揚げ金額32億円になり、マグロがメインの延縄(はえなわ)漁を行い、クロマグロ、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンナガマグロを捕っている。

〇 漁法には、まぐろ延縄漁(90kmもの長さの網を数時間かかけて投入し、10時間で引き上げる。

・ナイロンテグスは日向市が全国で初めて取り入れた。

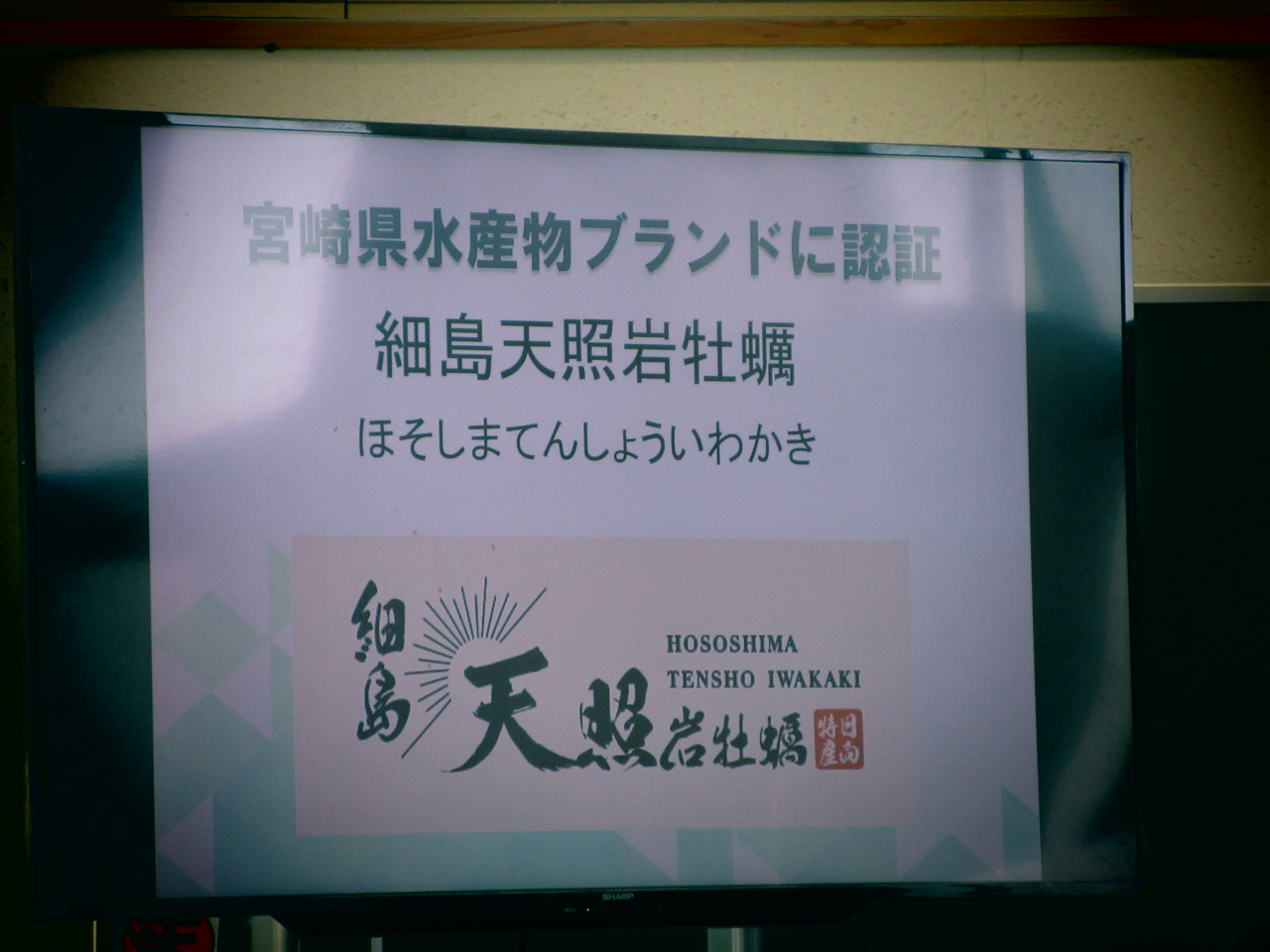

〇 岩ガキの養殖では細島いわがきがある。これは、細島生まれ、細島育ちのカキのこと。採苗器(ホタテの貝殻)をある時期に海に漬けておくと岩ガキの赤ちゃんが付き、海の植物プランクトンで育つ。「細島天照牡蠣」としてブランド化している。

2 質疑応答の時間

Q 養殖費用はいくらかかりますか?

A カキ筏に約50万円、ホタテ貝は4円/1枚×10万枚ということになります。

Q 天照の名はどこからですか?

A 日向唯一ということで「天」、日照時間が長いので「照」、そして「自然の恵み」ということから「天照」の読み方になりました。

Q カキの養殖期間はどれくらいですか?

A 赤ちゃんから出荷まで2年半かかります。

・岩ガキがどういうふうに育てられているかがよく分かりました。

岩カキはホタテの貝を利用しているのですね。まったく知りませんでした。そして海中の植物プランクトンを利用するのですから、まさに自然の力のみで育っている細島岩カキです。カヌーイストの故・野田知佑氏が北極圏ユーコン川を下る際に出会った人の言葉で「ここは世界で最も健全な場所だよ。ストレスやプレッシャーはゼロだ。」と聞かされたときのように、まさに細島岩カキは最適な場所を与えられ天然資源100%なのだと納得しました。黒木さん、谷山さん、大変勉強になりました。子どもたちの目の輝きが学習効果に表れていることを感じ取ることができました。

2025.10.08

よのなか教室~日知屋東小学校4年生

10月2日(木)に日知屋東小学校4年生のよのなか教室に参加させていただきました。

日知屋東小の4年生は「環境学習」を実施しています。そこで今回は、企業がどのようにしてごみの減量化に取り組んでいるのかを知りたいとの課題設定から、よのなか先生を招いての学習ということになりました。

〇 食品ゴミの削減では、まずはプラスティックを減らす取組をしている。リターナブル(繰り返し)コンテナとしてイオンでは「マイバスケット」を販売している。

→ これは破損した場合、なんと、サービスセンターにて無償で交換できるのだそうです。

〇 2023年度にお客様がレジ袋を辞退した結果、約33億枚で約4609万円(1枚3円~30円)になる。

→ これだけでも結構な利益になるなあと思ったら、このレジ袋代金は県に寄贈しているそうです。

〇 イオン日向店において、お客様のエコバッグ使用率は79%で県全体としては77%になるので日向地区は県平均より高い。

→ つまり日向地区は環境への関心が高いことが伺えます。

「みなさんの家庭でリサイクルするのはまだ難しいので、ゴミをいかに出さないようにするかを考えて買い物をするようにしてほしいです。『もったいない』という言葉は日本にしかないと教えてくれた方がいました。また、「物には魂が宿る」という昔の人の教えもあります。「混ぜればゴミ、分ければ資源」です!

◇ 講話が終わった後の質疑応答の時間です。

Q イオン日向店ではゴミは1日にどのくらい出ますか?

A 日向店一店舗での総数は把握していないので調べてきます。(と宿題になりました)

Q 一番処理しにくいゴミは何ですか?

A 液体です。焼却に10時間くらいかかります。

Q イオンで回収したゴミの中で一番多い種類は何ですか?

A 産廃ゴミです。汚れたプラスティックゴミが一番多いのです。肉が入っていた袋など、わざわざ洗わないからです。

【感想】

まず、よのなか先生の宮田さんの熱量が凄いです。この講話が全ての5年生に浸透するように3クラスに別々に話をしてくださったのです。つまり授業を3回することになります。そしてその期待に応えてくれたのが日知屋東小5年生の児童でした。プレゼンテーションに食い入り、要点を逃すまいとメモしていきました。彼らの吸収力を証明するのが、上記のような質問の質です。授業の目的にある「ごみを減らすための知識や技能を身に付けるとともに、よりよい環境作りについての関心を高めることができる」ということが子ども達の中に形作られていったのではないかと確信しました。

宮田さんは、ただ紹介するだけではなく、「大分店に研修に行きました。」「分からないので調べてきます。」と、ご自分が現在も学習している、分からないことは調べる、と学ぶ姿勢も見せていただきました。

長野県白馬村に「白馬47スキー場」があります。ここのブログに以前こんなことが書かれていました。「スキースクールスタッフが生徒になり上手な先生からレッスンを受けていました。教わる気持ちと教える気持ちの両方が分かって初めて先生ですよね」と。この言葉にまだ現役の教師であった私はハッとさせられました。まさに、宮田さんはそのような先生でした。

2025.10.07

中秋の名月

昨日、教え子から電話がありました。実に十数年ぶりに聞く元気な声でした。何事かと思いましたら、「今度ご飯を一緒に食べて相談に乗ってください。」というものでした。彼は日向を中心に幅広く各所で活躍されているようで大変頼もしく感じました。相談はその活動の中でのアドバイスが欲しいとのことでしたので、近いうちに会おうと話して電話を切りました。

もう40年も前の教え子が未だに私を頼ってくれるとは本

日向市は20分程度で街中どこにでも行くことができ、

~眩しく輝く昨夜の名月~

ところで、昨夜は中秋の名月でしだが、ご覧になりましたか?

では、くれぐれも台風にお気を付けください。

2025.10.02

よろしくお願いいたします

初夏の頃、数十年ぶりに教え子と話す機会がありました。ご自分の子どもさんのことで大変頑張っておられ嬉しく思いました。あの頃小学生だった子が今はもう頼もしい親になっておられ、時の過ぎ行く早さをも感じ取りました。

10月1日に、日向市キャリア教育支援センターに着任いたしました山之内信忠と申します。今から41年前に教職員として日向市でスタートを切りました。頼りにならない新米教師を育てていただいたのがこの日向の地であります。その後、日向を離れたのは数年のことで、教職生活のほとんどを日向市で過ごして参りました。デパートや映画館、細島線があったのを懐かしく覚えております。

学校現場を離れ、今度は日向を中心とした事業所様と学校を繋ぐという仕事に関われることを有難く思う次第です。日向の子どもたちが、自分の将来を各年齢に応じてイメージできるように自己のキャリア形成を成し遂げていくことにサポートさせていただきたいと思っております。日向市駅南側の鉄道高架から「日向の大人はみな子供たちの先生」の看板がはっきりと見えます。この地域の多くの事業所様が日向の子ども達のために先生となっていただき、そこでの学びが子ども達に染み渡っていくようにお手伝いをして参りたいと思います。まずはこれまでの取組の蓄積を土台にしてしっかりと動ける自分でありたいと思う所存です。

当時101歳の医師であった日野原重明さんは、子ども達に「自分の時間を誰かのために伝えるような大人になってください」とおっしゃっています。日向の大人の皆さんが今まさに日向の子ども達のために時間と労力を使ってよのなか教室やよのなか挑戦に尽力していただいております。このような大人達の姿を間近に見て子ども達は憧れの大人をイメージできるのだと思います。そういう意味では日向の子ども達は大変恵まれた環境にいます。日向市でのこれまでの取組をしっかりと受け継ぎながら、受けたバトンを日々全力で取り組むという姿勢を心に刻みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

- 1 / 1

お問い合わせ CONTACT

お気軽にお問い合わせください。

0982-57-3522

受付時間 8:30~17:00